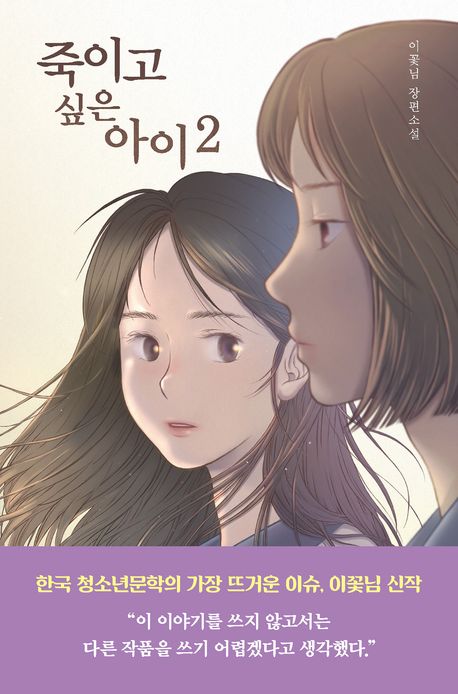

<죽이고 싶은 아이 2>는 청소년 소설이 아닌 청소년 소설이다

#1. 작가의 작중 인물에 대한, 작가에 대한 나의 책임감

책 속의 인물에 대한 책임을 졌다고 생각하느냐는 어느 중학생의 질문을 계기로 이꽃님 작가는 <죽이고 싶은 아이 2> 집필을 결심하였다고 한다. 책임감이라는 말은 늘 어렵다. 맡은 역할과 임무에 대한 책임감과, 타인과 그리고 나 자신에 대한 책임감, 내가 하는 말과 행동에 대한 책임감 등, 비스듬해진 몸과 마음의 자세를 고치게 하는 단어이기 때문이다. 그러고 보면 나는 <죽이고 싶은 아이 1>에 대한 서평도 못다 완성한 상태에서, 게다가 두 번째 작품을 다 읽지도 못한 상태에서 독서일기를 시작하고 있다. 책임감 없는 자세이다.

#2. 너무도 무거운 작가의 명령

이꽃님 작가가 작중 인물에 책임을 지는 방식은, 고통을 경감시키거나 피하도록 놔두지 않는 아주 묵직하고 가혹한 방식이다. 친구를 살인했다는 누명을 벗은 이후에도 각종 소문과 무신경한 말들로 인해 주연과 주연의 가족은 갈기갈기 산산이 찢기는 '날것의' 경험을 한다. 사실 관계는 알지도 못하고 관심도 없는 주변 사람들은, 추측성 소문과 무책임한 언론의 힘을 입어 주연의 존엄을 적극 훼손할 뿐만 아니라 주연과 가족을 공동체에서 축출하고야 말겠다는 의지를 구태여 감추지 않는다. 작가는 이렇게 주연을 불구덩이 가운데로 고스란히 통과하게 만든다. 그러면서 주연이 삶을 살아내도록 한다.

#3. 다시 삶으로

이야기를 써 내려 가면서 얼마나 눈물을 쏟았는지 모르겠다. 아무리 무너져 내린 삶이라도 다시 일으켜 세워야만 하므로. 그래야만 하는 것이 삶이므로.

-<죽이고 싶은 아이 2> 표지 뒷면 작가의 말

욥에게 고난을 허락하신 하나님처럼, 이꽃님 작가는 주연을 철저히 넘어뜨린다. 그리고 영 메말라 불모의 상태가 되어버린 듯한 나뭇가지가 새싹을 틔우듯, 주연으로 하여금 만신창이의 몸을 일으키고야 말도록 만든다.

한 때는, 너무 강렬한 고통을 담고 있는 작품을 교육자료로 다루는 것이 적절하지 않다고 생각했었다. 그런데 깊은 슬픔이야말로 굳건한 생명의 뿌리가 된다는 것을, 이꽃님 작가를 통해 다시금 느낀다.

<죽이고 싶은 아이> 시리즈가 한국 청소년문학의 가장 뜨거운 이슈일 수밖에 없다. 우리 청소년들이 처절한 고뇌를 통과하여 강한 심지를 지니게 되기를 소망한다.

한동안 학교에 잘 다니더니 부쩍 힘겨워하는 아이를 떠올리며 기도하는 밤이다.