도서

읽다 만 <프랑켄슈타인>, 나를 위로해주다 만 메리 셸리

글을써보려는사람

2024. 11. 12. 00:21

728x90

간밤에는 모기 네 마리를 연달아 잡고는 잠이 깨버렸다. 마음이 방황에 또 방황을 하다가, 지금 시간들을 버티고 견뎌내는 것이 어쩌면 하늘의 뜻일지 모른다는 데 생각이 이르렀고, 마침내 다시 잠들 수 있었다.

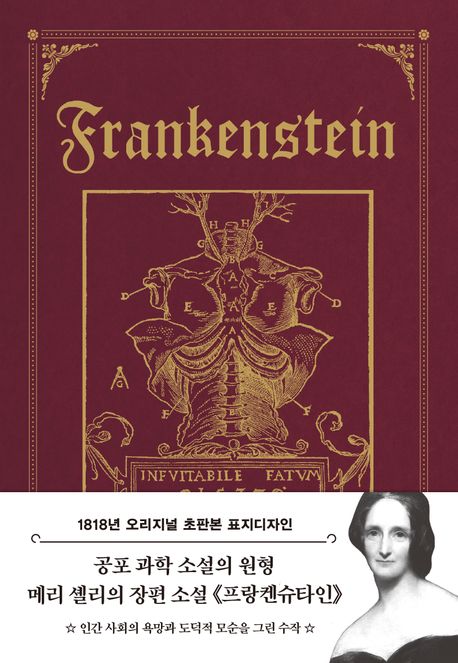

아침에도 영 마음이 어지러워 메리 셸리의 <프랑켄슈타인>을 읽기 시작했는데, 이야기가 주는 감동이 각별했다. 배를 타고 떠나는 모험을 앞둔 화자가 누이 동생에게 보낸 네 통의 편지 부분은 특히 그러했다. 금방이라도 눈물이 쏟아질 것만 같은데 다정한 친구가 내게 위로의 말을 건네는 느낌이랄까.

겨울은 혹독하게 추웠지만, 봄이 되면 날씨가 좋아지겠지. 그래도 올해는 봄이 유난히 일찍 온다고 하는구나. 아마 항해를 예상보다 일찍 떠날지도 모르겠어. 어떤 일도 성급하게 하지는 않으마. 다른 사람들의 안전이 내 손에 달려 있을 때, 내가 얼마나 신중하고, 사려 깊은지를 너도 잘 알 테니 말이야.

-메리 셸리 <프랑켄슈타인> 25면

그러고나서 다른 화자가(아마 편지 속의 화자가 항해 중 만나 합류하게 된 손님이 뒷부분의 화자인 듯하다) 자신의 출생과 성장 배경으로 시작하는 일인칭 시점의 서술을 시작하는데, 본격적인 줄거리가 펼쳐지기도 전에 책을 읽는 흥미가 조금 떨어져버렸다. 하나부터 열까지 배경을 너무 명시적으로 설명하는 듯한, 굽이굽이 펼쳐져 '장광설'을 늘어놓는 듯한 이야기 전개 방식 때문이다. 19세기 문학의 특성인지, 메리 셸리의 특성인지, 아니면 나(를 포함한 현대인)의 집중력 등 다른 어떤 이유가 있는지 모르겠다. 뭔가 함축적이고 시적인 문체, 그리고 간결명료한 이야기 전개를 나는 선호한다.

인내심을 가지고 틈틈이 좀 더 읽어보아야겠지만.

아무튼 내가 선호한다고 공언했으나 사실 너무 어려운, 문체로 원고를 써보려고 노력해야겠다, 날이 밝으면.

728x90