#1. 감정의 소용돌이

참았던 눈물이 한 번 흘러나오자 그 다음에는 걷잡을 수 없게 되었다. 출장지에서도 ’무슨 개똥(이라도 씹은 듯한...이라고 해볼까) 철학자’의 얼굴을 한 상태로 있었다. 어떤 감정의 북받침은 발레학원에서도 이어졌는데, 선생님께서 돌연, 시범 보일 때 수강생들이 따라하지 않고 가만히 서있었다는 이유로 실제 동작을 할 때 전혀 순서를 일러주지 않겠다고 선포하셨다. 사전 예고도 없이 말이다. 부당하다는 생각이 (동작의 순서를 엉망진창으로 하는 내 모습을 확인한 후의) 민망함으로 변하면서, 또 한 번 나는 울컥 하는 것이었다.

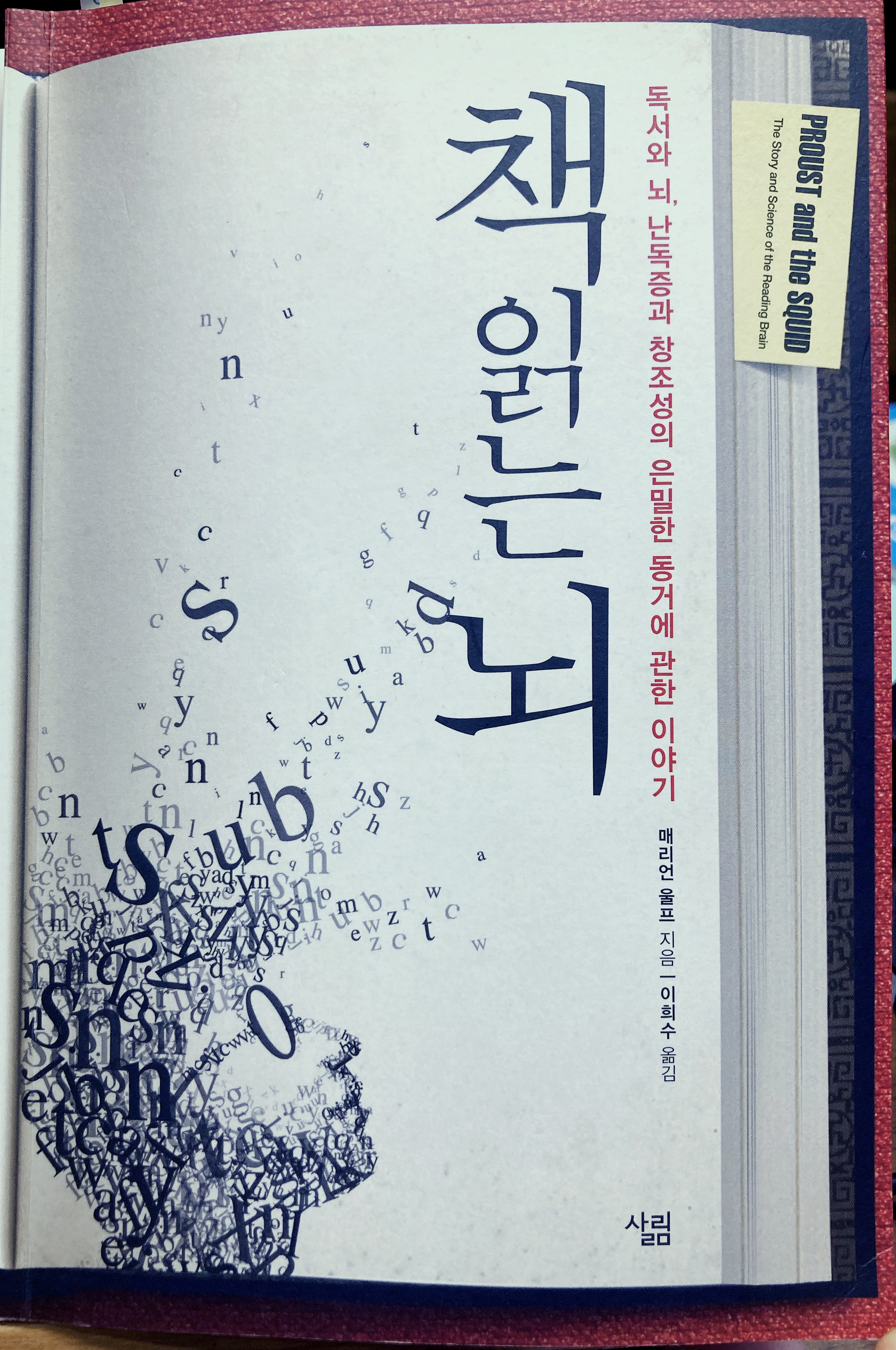

#2. 소용돌이가 각인된 매리언 울프의, 아니 나의 <책 읽는 뇌>

p.19~20 우리는 지고한 쾌락에 방해가 된다고 생각해 물리쳐 버렸던 모든 것들: 흥미진진한 대목에서 친구가 찾아와 함께 하자고 조르던 놀이, 책장에서 눈을 떼거나 자세를 바꿀 수밖에 없도록 귀찮게 훼방을 놓던 꿀벌이나 햇살, 어쩔 수 없이 가져오기는 했지만 머리 위에 펼쳐진 푸른 하늘에서 해가 뉘엿뉘엿 빛을 잃어갈 때까지 손도 대지 않은 채 벤치 옆자리에 내버려 두었던 오후의 간식, 집에 돌아가 식탁 앞에 앉았지만 어서 빨리 식사를 마칙로 되돌아가 읽다 만 장을 마저 끝내고 싶다는 생각에만 골똘해 있던 저녁식사 시간, 이 모든 것에 대해 독서로 인해 성가시다는 느낌 외에 다른 아무것도 느끼지 못했을 법한데, 오히려 반대로 그들에 대해 너무나도 달콤한(지금 생각해 보면 그토록 애착을 가지고 읽었던 것보다 훨씬 더 중요한) 기억이 우리 안에 아로새겨져 오늘날 예전에 읽었던 책을 들춰 보게 되는 건 그것들이 다름 아니라 사라져 버린 날에 대해 우리가 간직하고 있는 유일한 기록이기 때문이며 이제는 존재하지 않는 거처와 연못의 그림자가 그 책장 위에 비치는 것이 보고싶기 때문이다.

눈물이 멈출 수 있을까 하여 펴들었고, 함께 식당으로 이동을 할까 잠시 망설이다가 다시 펴들었건만 무슨 내용인지는 여전히 파악할 수 없이 맴맴 떠돌던 글자들이 비로소 의미가 되어 다가오기 시작할 때 내 가슴 속에 스며든 해방감과 안도감이, ‘배회하다‘, ‘넘어가다(passing over)', ‘이입’ 등의 단어를 감싸는 동그라미들과 함께 책장에 아로새겨졌다.

#3. 서로의 고혈을 대하는 우리의 자세

‘정말 바쁘고 힘드신 와중에도’라는 공감의 말에는 공감이 느껴지지 않았다. 내가 마음이 닫혀 있었는지도 모른다. 하지만 진정한 공감에의 시도가 있었다면, 해당 업무를 진행할 때 어떤 점이 어려웠는지에 대한 학교 현장의 목소리가 담긴 사전 설문 결과를 바탕으로 논의를 시작했어야 하지 않을까?

그저 부임해 보니 학교에 해당 업무가 잘 세팅되어 있는 데다가 함께 하는 동료까지 좋아 이런 성과를 낼 수 있다고 보여주며, 좀 더 힘을 내어 열심히 해보라고 요구하는 대신 말이다.

바쁜 업무 시간을 내어 응답하도록 했으면 그 결과가 어떻게 활용될 것인지 알려주는 것이, 누군가의 고혈을 소중히 여기는 최소한의 자세인 것 같아서, ...

각종 업무를 진행하거나 연수를 진행할 때 나의 모습이 아닌가 하여 쓰면서도 적잖이 뜨끔, 하네.

나도 타인도 안주하기를 원하지는 않으나, 적정선이 무엇인지는 정말 모르겠다.

뭘 더 해야 할지를 고민하기보다

뭘 빼야 할지를 고민하십시오.

하시던 어느 교장 선생님의 답변을,

널려 있는 책들 사이에 함께 아로새겨 넣어 본다.

나와 타인의 고혈을 지켜주는 내일이 되도록, 속히 자야겠다.

'도서' 카테고리의 다른 글

| <150년 하버드 사고력 수업>을 통한 비판적 사고 훈련 #1 (36) | 2024.07.29 |

|---|---|

| <150년 하버드 사고력 수업> 독서일기 #2 - 문송하지 않겠습니다 (39) | 2024.07.27 |

| ‘죽음의 수용소’에서 사소하지만 품위있는 삶을 추구하기 (43) | 2024.07.01 |

| 삶의 의미를 묵상하며 <죽음의 수용소>를 잠시 펼쳐 들다 (43) | 2024.06.28 |

| <모비딕>과 익살과 농담의 역설 (51) | 2024.06.24 |