박제가 선생은 오랑캐가 아니다

내가 북경에서 돌아왔을 때, 많은 사람들이 찾아와서 중국의 풍습에 대해 듣고 싶어 했다. "말과 글이 일치하며 집은 금색으로 채색되었다. 도읍과 성곽, 악기의 화려한 음색, 무지개 모양의 다리와 푸른 숲, 사람들이 활기차게 거니는 풍경 등은 완연히 한 폭의 그림과도 같다." 그들은 모두 황당해하며 내 일을 믿지 않았다. 그러고는 실망한 채 돌아갔다. 아마 내가 너무 오랑캐를 편든다고 생각한 것 같다. 아아. 이들은 모두 앞으로 이 나라의 학문을 발전시키고 백성을 다스릴 사람들이 아닌가. 그런데 이렇게 답답하니, 오늘날 우리나라의 풍속이 발전하지 못하는 것도 당연하다.

- 박제가, <북학의> 재인용

나의 잣대, 나의 틀, 나의 관점에서 모든 것을 해석하는 일에 우리는 매우 능숙합니다. 아주 주의를 기울이지 않으면, 대니얼 카너먼이 말하는 '시스템 2'가 작동하지 않아 우리 의식에 내재되어 있던 편견이 고스란히 우리의 생각에 투영되기 때문입니다. 그리고 이러한 섣부른 판단은 우리를 고독하게 만듭니다.

청의 학문과 문물을 배워 조선에 적용하기를 바라던 실학자이자 북학파 박제가 선생도 비슷한 상황을 겪으셨나 봅니다. (신동호 님의 <대통령의 독서>에 인용된 <북학의>의 한 구절을 발췌하였습니다.) 청나라에서 보고 들은 바를 공유하자 사람들은 '오랑캐 편을 든다'며 비난했다고 합니다. 조선의 발전을 위해 기울인 노력이 일순간에 부정 당하다니 박제가 선생의 마음이 어땠을까 싶습니다.

자포니즘을 말하는 것은 친일이 아니다

인터넷 댓글을 보면 무척 당혹스러울 때가 많습니다. 내키는대로 판단하고 싸잡아 비난하는 모습을 볼 때 그렇습니다. 일례로 서양 미술에 대한 일본 미술의 영향(자포니즘)에 대한 기사문에 ‘친일파’라는 댓글이 달린 것을 보고 적잖이 놀란 일이 있습니다.

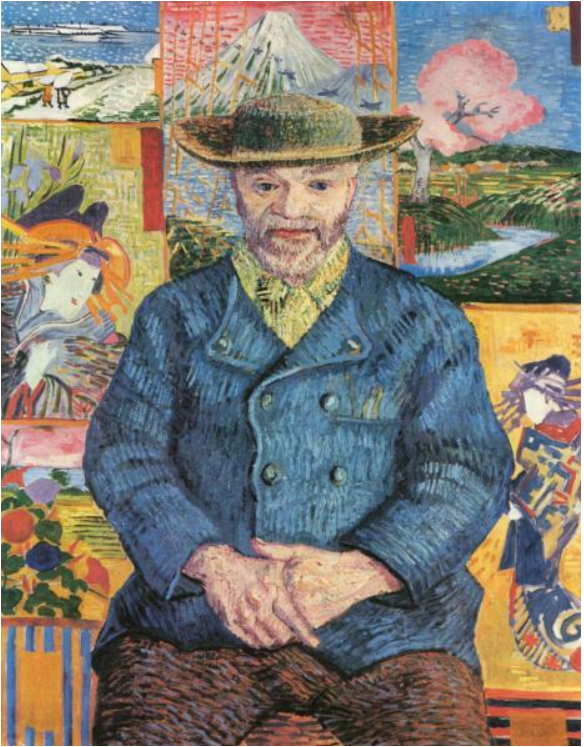

하지만 자포니즘은 역사적 사실이지요. 서양인들에 대한 반감이 짙었던 중국 및 조선과 달리 문호를 개방한 일본은 일찍부터 유럽 등 서방 국가들과 문화적 교류를 하였다고 하네요. 반 고흐와 구스타브 클림트, 클로드 모네의 작품에도 그가 한 때 심취했던 일본문화(자포니즘)의 흔적이 드러납니다.

고흐나 클림트, 모네와 같은 거장의 작품에도 영향을 준 것에 대해 일본인들의 자긍심이 엄청나다고 하고요. 그런데 이렇게 서양 미술에 영향을 준 일본 문화에 대해 논하는 것 자체를 두고 '친일파'라는 이름을 붙인다면 어떨까요? 그야말로 황당무계할 노릇이겠지요. 이렇게 전후 사정과 맥락, 의도를 충분히 이해하지 못한 상태에서 판단을 내리는 것은 아주 위험한 행위입니다. 심지어 사람의 목숨을 앗아갈만큼요.

타인의 입장을 알지 못하면서 비난하지 맙시다

예, 저는 대중으로부터 이해받지 못하고 쓸쓸히 생을 마감한 연예인들 이야기를 하고 싶습니다. 그리고 이 시간에도 고립감에 생명을 놓아버릴까 고민하고 있을 모든 이들에 대해 이야기하고 싶습니다.

이선균 씨, 김새론 씨, 휘성 씨, ... 이해 받지 못해 슬펐던[슬픈] 사람들이 너무 많기 때문입니다.

요며칠 김수현 씨를 향해 쏟아져 나오고 있는 비난의 화살이 과연 온당한 것인지, 저는 의문이 많이 듭니다. 제가 고민하고 있는 지점은 다음과 같습니다. 첫째, 우리가 김수현 씨와 김새론 씨 사이의 모든 상황을 속속들이 알고 있는 것이 아닙니다. 둘째, 김수현 씨의 사생활을 들추어 비난한다고 해서 우리가 한때 비난했던 김새론 씨가 다시 우리 곁으로 돌아오게 되는 것도 아닙니다. 셋째, 김수현 씨가 김새론 씨를 죽게 만든 것처럼 여론을 몰아가는 우리의 시도는 책임 회피에 해당할 수 있습니다. 김수현 씨를 비난하는 행위가 악의적인 컨텐츠를 생산하고 클릭했던, 김새론 씨의 목숨에 대한 우리 모두의 책임을 조금도 경감시켜줄 수 없다는 사실을 우리는 잊지 말아야 합니다. 넷째, 잇따른 광고계의 손절뿐만 아니라 무엇보다 김새론 씨의 사망으로 인해 충격에 빠져 있을 김수현 씨가 오히려 심리적 지원을 받아야 한다고 저는 생각합니다.

따라서 우리는 또 다른 누군가를 이해 받지 못함으로 인한 고통으로 몰아넣는 행위를 중단해야 합니다.

부디 우리의 일상에서도, 타인에 대해 이해해보려는 노력을 하지 않고 섣불리 판단하는 모든 행위에 대해 경각심을 가지게 되기를 소망합니다. 오해를 넘어 이해를 추구하는 한국 사회를 간절히 소망합니다.

'여러 관점에서' 현상을 바라보며 면밀히 사고하는 훈련이 정말 필요한 시점인 것 같습니다.

'교육' 카테고리의 다른 글

| 예술을 통한 사회정서학습의 가능성 (14) | 2025.03.26 |

|---|---|

| 수업시간의 국력 낭비를 막기 (28) | 2025.03.14 |

| 자세한 눈을 기르는 수업 (25) | 2025.03.10 |

| 한국 문화를 꿈꾸다 #2 - 실종된 예의범절, 그리고 웃음과 문학 (25) | 2025.02.28 |

| 한국 문화를 꿈꾸다 #1 - '울면 안돼'를 부르지 맙시다 (31) | 2025.02.25 |